14.2.1: Ab wann werden die Änderungen der 2024 novellierten MRVO in Kraft treten?

Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, hat die Wissenschaftsministerkonferenz den Ländern empfohlen, die novellierten Landesverordnungen zeitgleich zum 01.08.2025 in Kraft treten zu lassen.

Zum 01.08.2025 werden die bisherigen Landesrechtsverordnungen durch die novellierten Fassungen abgelöst, so dass der Akkreditierungsrat in der Septembersitzung 2025 zum ersten Mal nach den novellierten Verordnungen entscheiden wird. Die Wissenschaftsministerkonferenz hat ebenfalls empfohlen, diejenigen Paragrafen, die Änderungen enthalten, die eine längere Vorbereitungszeit benötigen, zunächst von der Anwendung auszunehmen. Diese sollen erst auf Anträge angewendet werden, die von den Hochschulen ab dem 01.04.2026 gestellt werden. So soll den Hochschulen eine Anpassung an die Änderungen erleichtert werden.

14.2.2: Welche Paragrafen gelten denn zunächst in ihrer bisherigen Form weiter und was bedeutet das für die Hochschulen?

Um den Hochschulen genügend Zeit für die Umsetzung zu lassen, werden nicht alle Änderungen sofort wirksam. Die folgenden Regelungen werden in ihrer neuen Fassung erst auf Anträge angewandt, die ab dem 01.04.2026 beim Akkreditierungsrat gestellt werden. Der Grund dafür ist, dass die Hochschulen teilweise zusätzliche Dokumente bereitstellen müssen oder ggf. Prozesse umstellen müssen, um die Regelungen zu erfüllen.

- Veröffentlichungspflicht der Qualifikationsziele und angestrebten Lernergebnisse gem. § 11 Abs. 1 Satz 1 MRVO.

- Veröffentlichungspflicht von Studiengang, Studienverlauf, Prüfungsanforderungen, Modulbeschreibungen und Zugangsvoraussetzungen einschließlich der Nachteilsausgleichsregelungen für Studierende mit Behinderung oder chronischen Erkrankungen gem. § 12 Abs. 1 Satz 6 MRVO.

- Konzept zur Berücksichtigung von Diversität gem. § 15 MRVO.

- § 17 Abs 1, Sätze 5, 6 und 7: Klarstellung, welche Verfahrensregeln (Geltungszeiträume, Fristen und Bündelgrößen) für systemakkreditierte Hochschulen gelten.

- Genehmigungspflicht für Bündel von mehr als vier Studiengängen durch den Akkreditierungsrat gem. § 30 Abs. 2 MRVO.

14.2.3: Die 2024 novellierte MRVO sieht die Regel „Eine Prüfung pro Modul“ nicht mehr vor. Stattdessen soll ein Prüfungskonzept vorgelegt werden, das die Belastungsangemessenheit der Prüfungen stimmig begründet. Nach den Übergangsregeln ist vorgesehen, dass der Akkreditierungsrat bei Abweichungen von der „Eine Prüfung pro Modul-Regel“ bei nicht ausreichender Informationslage als Auflage die Darlegung der Belastungsangemessenheit im Rahmen des Prüfungskonzeptes verlangen kann. Wie ist dies gemeint?

Den Ländern ist wichtig, dass die Hochschulen so schnell als möglich die Prüfungen so gestalten können, dass sie passgenau die Lernziele prüfen. Die Übergangsregel ermöglicht es daher den Hochschulen ab dem 01.08.2025, von der Regel „Eine Prüfung pro Modul“ abzuweichen. Das ist auch jetzt schon möglich, allerdings nur in Ausnahmefällen. Falls also eine Hochschule ab dem 01.08.2025 ein Prüfungskonzept noch nicht oder nicht ausreichend vorlegt, könnte die Hochschule es im Zuge der Auflagenerfüllung nachreichen, so dass sich der Akkreditierungsrat von der Belastungsangemessenheit der Prüfungen überzeugen kann.

14.2.4: Welche Regelungen sind ab dem 01.08.2025 unmittelbar anwendbar? Können Sie ein Beispiel nennen?

Ohne Übergangsfrist gilt beispielsweise, dass in den Modulbeschreibungen die Angabe der Verwendbarkeit des Moduls nicht mehr verlangt wird. Der Akkreditierungsrat wird daher bei seinen Entscheidungen ab dem 01.08.2025 diese Angabe nicht mehr einfordern. Die Hochschulen dürfen diese Angabe aber selbstverständlich weiterhin machen.

14.2.5: Ab wann müssen systemakkreditierte Hochschulen die Regelungen der novellierten Landesverordnungen anwenden?

Die novellierten Landesverordnungen sind auch durch systemakkreditierte Hochschulen ab ihrem In-Kraft-Treten anzuwenden. Die systemakkreditierten Hochschulen sind dabei in der Pflicht, eigenständig die neuen Regelungen auf Programm- und Systemebene in ihren QM-Systemen umzusetzen.

Der Akkreditierungsrat wird – wie auch bei Verfahren in der Programmakkreditierung – bei seinen Entscheidungen in der Systemakkreditierung ab dem 01.08.2025 grundsätzlich die novellierten Landesverordnungen anwenden. Die Übergangsvorschriften sehen allerdings vor, dass die Neuregelung von § 17 Abs. 1 Sätze 5 bis 7 MRVO zu den Bestimmungen der Hochschule zu Geltungszeiträumen, Fristen und Bündelgrößen erst für Anträge gilt, die ab dem 01.04.2026 gestellt werden. Wenn möglich, sollten die systemakkreditierten Hochschulen die neuen Vorgaben aber schon vorher berücksichtigen. Im Akkreditierungszeitraum umzusetzen sind sie auch, wenn sie in der (Re-)Systemakkreditierung noch nicht vom Akkreditierungsrat geprüft wurden.

14.2.6: Ab wann sind die neuen Raster anzuwenden?

Die neuen Raster (Fassung 03 – 01.08.2025) sind für Akkreditierungsberichte, mit deren Erstellung ab dem 01.08.2025 begonnen wird, zu verwenden. Vorgaben, die aufgrund von Übergangsregelungen erst zum 01.04.2026 in Kraft treten, müssen auch in den Rastern bis zu diesem Stichtag nicht berücksichtigt werden. Eine Überführung von Akkreditierungsberichten, mit deren Erstellung vor dem 01.08.2025 begonnen wurde, in die neue Struktur ist nicht erforderlich.

14.2.7: Ab wann können die Anträge auf Bündelgenehmigung nach § 30 Abs. 2 MRVO beim Akkreditierungsrat gestellt werden?

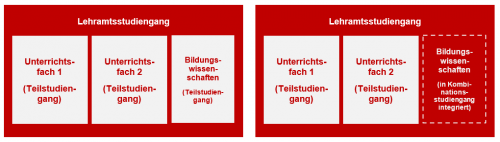

Die Verpflichtung, Bündel mit mehr als vier Studiengängen durch den Akkreditierungsrat sowie Bündel mit Kombinationsstudiengängen unabhängig von der Anzahl der Studiengänge vor Einreichung des Antrags genehmigen zu lassen, gilt laut den Übergangsvorschriften für Akkreditierungsanträge, die ab dem 01.04.2026 gestellt werden. Damit die Verfahrensvoraussetzungen ab 01.04.2026 bei Antragstellung vorliegen, werden ab sofort Bündel nach den neuen Vorschriften genehmigt. Die Antragstellung erfolgt wie bisher bei den optionalen Bündelgenehmigungen über ELIAS. Eine optionale Bündelgenehmigung nach der alten Fassung der Verordnung ist nur noch möglich, wenn der Akkreditierungsantrag vor dem 01.04.2026 beim Akkreditierungsrat gestellt werden soll.